第一欄:歷史機遇的召喚/王秋森(2019-08-26)

第一欄

歷史機遇的召喚 王秋森

二次大戰後的獨立建國潮

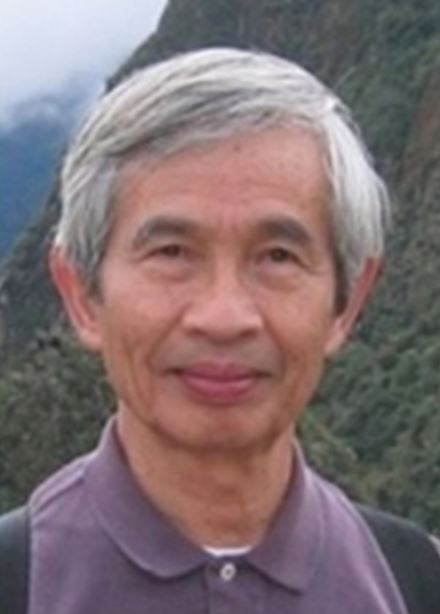

王秋森教授(太平洋時報檔案照)

|

第二次世界大戰的結束是殖民地人民爭取獨立建國的良機。自1945至1960的15年間,亞非兩洲有三十多個殖民地取得獨立或自治。其中,地理位置距離台灣較近的菲律賓、越南和南北韓分別脫離美國、法國和日本的統治。這三個殖民地的解放過程並不完全相同,但都是歷經長期抗爭後才獲得獨立(或復國)的。

菲律賓共和國

雖在三萬多年前就有原住民移入,菲律賓的歷史一般認為是從13世紀開始。根據傳說,當時婆羅州(Borneo)的統治者極其殘暴,有10個族長帶領族人駕船出逃。他們後來在班乃島(Panay)登陸。三個世紀後,西班牙人於1565年開始在菲律賓建立殖民地;在佔領大部分島嶼後,以西班牙國王菲利普二世(Philip II, 5/21/1527 - 9/13/1598) 的名字將整個群島命名為菲律賓(Philippines)。 菲律賓人民的獨立建國運動於19世紀末開始萌芽。學醫的河西.黎剎(José Rizal, 6/19/1861 - 12/30/1896 )寫了兩部小說,對殖民地統治者提出嚴厲批判,並於 1892年組織非暴力的菲律賓聯盟(Philippine League)。黎剎於1896年10月6日被捕,嗣於12月30日被殺害。他的犧牲激起了菲律賓人民的強大革命力量。

以獨立建國為宗旨的卡蒂普南(The Katipunan)是博尼法西奥(Andres Bonifacio, 11/30/ 1863 - 5/10/1897) 於 1892年建立的革命組織。革命軍於 1896年8月發動攻勢,佔領了一些省分。但在西班牙軍獲得增援後,雙方於1897年12月14日簽訂停戰協議,革命軍領導者阿吉納爾多(Emilio Aguinaldo, 3/22/1869 - 2/6/1964)帶了多位幹部流亡香港。

在此期間,古巴人民亦為了爭取獨立而與西班牙統治者進行武裝對抗。美國以支援古巴和菲律賓人民為由,於1898年4月21日對西班牙開戰。西美戰爭(Spanish-American War)爆發後,阿吉納爾多在美軍的安排下於5月19日回到菲律賓,協助攻打西班牙軍。在革命軍攻下一些省分後,阿吉納爾多於6月12日宣布菲律賓獨立,但未獲美國承認。西美雙方於8月12日達成停戰協議。根據同年12月10日簽訂的巴黎和約,美方大有斬獲;其中一項是西班牙將菲律賓讓給美國,而美國以兩千萬美元的代價取得西班牙在菲律賓擁有的基礎建設。一個多月後,美國駐軍於1899年2月4日射殺兩名菲律賓軍人,因而引爆菲美戰爭(Philippine-American War)。阿吉納爾多於1901年3月23日被捕,菲律賓武裝部隊則繼續抵抗至 1902年4月16日才投降。

美國國會於1934 年通過法案,同意以10年為過渡期讓菲律賓達成獨立。菲律賓聯邦(The Commonwealth of the Philippines)於1935年透過公投制憲而建立。二次大戰爆發後,日軍於1941年12月8日侵入菲律賓,翌年1月2日攻陷馬尼拉。美菲聯軍於5月被擊敗後,菲軍退入山中展開游擊戰,而有不少政治人物在日本的安排下於1943年10月成立獨立共和國。以美國為首的聯軍於1944年10月在菲律賓登陸後持續與日軍交戰。日本昭和天皇(4/29/1901 – 1/7/1989)於1945年8月15日發布終戰詔書,在菲律賓的日軍則抵抗至9月2日才投降。二戰後美國依照1934 年通過的法案,同意菲律賓於1946年7月4日成為一個獨立的共和國。

越南社會主義共和國

建立於西元前204年的南越 (Nam Việt),一般認為是古代越南人民創立的第一個王國,其領土包含現代越南的北部及中國的廣東、廣西和雲南三省的一部分。西元前111年南越被漢帝國攻佔;其後當地人民持續被東亞大陸的不同帝國統治,也不斷與這些侵略者抗爭。西元938年,吳權(Ngô Quyền, 3/12/897 - 944)擊敗入侵的大漢(東亞史書稱之為南漢)軍隊,於翌年稱王,實質上脫離大漢的統治而獨立。之後有若干家族先後在現代越南北部建立王國。大蒙古國曾分別於1257-1258年、1284-1285年及1287-1288年,3次出兵侵襲當時的王國大越(Đại Việt),但均鎩羽而歸。建立於北部的王國從15世紀開始往南擴張。阮福暎(Nguyễn Phúc Ánh, 2/8/1762 - 2/3/1820)於1802年建立的越南王國,版圖大致涵蓋整個現代越南;其第二代皇帝改國號為大南(Đại Nam)。法國於1858年9月1日侵入大南,於1885年佔據其全部領土後,將大南分成三個地區:南部的交趾支那(Cochinchina)為直屬殖民地,北部的東京(Tonkin)和中部的安南(Annam)列為其保護國,名義上由原大南王國的阮氏朝廷(Nhà Nguyễn)治理。

二戰初期,敵不住德軍的法國於1940年6月22日與納粹德國簽署停戰協定,以保有其南部、法屬北非及其它殖民地。當時法國政府以維希(Vichy)為首都,稱為維希政府。日軍於1940年9月22日侵入越南,但容許聽令於維希政府的法國駐越行政單位及軍隊繼續執行其一般任務,亦未廢除阮氏朝廷。1945年3月9日至5月15日期間,日軍擊潰法國駐軍,監禁法國駐越文武官員及士兵,以防止其反抗。大南王國皇帝保大(Bảo Đại,10/22/1913 - 7/30/1997)在日本的扶植下於3月11日宣告獨立,改國號為越南帝國。

美國參謀長聯席會議於日本昭和天皇發布終戰詔書兩天後擬就「一般命令第一號」,經美國總統核可後傳送給盟軍最高統帥。依照「一般命令第一號」,駐留於北緯16度以南的法屬印度支那(包含越南、柬埔寨(Cambodia)和寮國(Laos))的日軍,由第七方面軍司令官於1945年9月12日在新加坡市政大樓,向盟軍東南亞指揮部最高統帥投降。駐留於北緯16度以北的法屬印度支那的日軍,由第38軍司令官於9月28日在河內原法國駐越南總督府,向蔣介石指派的代表投降。

胡志明(Ho Chi Min, 5/19/1890 - 9/2/1969)領導的越盟(越南獨立同盟會,Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội,簡稱Việt Minh),成立於1941年5月19日,其成員包含共產主義者與民族主義者。越盟成立後在農村建立游擊基地與日軍對抗。在日軍向盟國代表投降之前,越盟於1945年8月即已占領了大部分的北越。保大於8月25日接受胡志明勸說後退位。胡志明於9月2日宣布建立越南民主共和國(Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)。

依照「一般命令第一號」,10多萬中國國民黨軍隊於1945年9月初進入北越。9月6日,2萬英軍登陸越南南部。9月12日,法軍在英軍的協助下開始登陸。英軍將其任務移交法軍後,於1946年元月底開始撤出;越南境內形成法軍、中國國民黨軍及越軍三方角力的局勢。越南民主共和國和法國都要中國國民黨軍撤出越南,因此三方在互相交換條件下,於1946年3月6日簽署協定,中國國民黨軍隊於5月底全部撤離。

急欲重返越南的法國於1946年11月23日派遣艦隊砲轟海防市(Hải Phòng,位於越南的東北部),揭開越法戰爭的序幕。歷經8年抗戰,越軍於1954年5月7日擊敗奠邊府(Điện Biên Phủ,位於越南的西北部)的法國守軍。法軍潰敗後,依照1954年7月21日簽署的日內瓦協定(Geneva Accords),北緯17度以北劃歸越南民主共和國,以南劃歸越南國(State of Vietnam,建立於1949年7月2日;後於1955年10月26日改稱越南共和國(Việt Nam Cộng hòa))。

依照日內瓦協定,南北越應於1956年7月20日舉行全國自由投票後合併。但在美國的支撐下南越政府於1955年7月宣布不參加投票。從1959年9月開始,越共(Việt Cộng)在北越政府的支援下與南越政府進行了長達16年的武裝對抗。美軍於1963年加入這場戰爭,但於1973年巴黎和平協定簽署後撤出。北越軍隊嗣於1975年4月攻陷南越首都,一年後南北越合併,建立越南社會主義共和國(Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)。

柬埔寨的波爾布特(Pol Pot, 5/19/1925 – 4/15/1998)政權在中國的支援下不斷在邊界挑釁,因此越南於1978年12月25日出兵推翻殺人如麻的波爾布特政權。中國以教訓越南為藉口,派遣人民解放軍20多萬,於1979年2月17日入侵。越南以7萬正規軍及15萬民兵應戰。在攻勢受挫後,中國於3月5日宣稱其已達成教訓目的,並於3月16日完成撤兵。因缺乏訓練和準備,中國人民解放軍在這場敗戰中約有20,000人喪生,43,000人受傷。

從1946至1979的33年間,越南先後抵抗入侵的法、美、中三國大軍。而在1257至1288的31年間,大越擊退了3次入侵的大蒙古國軍隊。展現於這兩段歷史的民族意識可以說是越南立國的精神支柱。越南人民永遠不會忘記胡志明說的一句話:沒有什麼比獨立自由更可貴。

大韓民國和朝鮮民主主義人民共和國

根據傳說,散佈於朝鮮半島的許多部落於西元前一世紀併成三個王國:位於北部的高句麗(Goguryeo)、西南角的百濟(Baekje)及東南角的新羅(Silla),分別建立於西元前37、18及57 年。在大唐帝國的協助下,新羅國於西元660年消滅百濟國,於 668年消滅高句麗國,終結三國時期。但大唐軍隊繼續佔領朝鮮半島北部,新羅國花了8年的時間才將之逐出 。新羅國統治二百多年後,中央權力趨弱,地方勢力於892和901年分別建立後百濟國(Later Baekje)和泰封國(Taebong)。泰封國於918年被其首相王建(Wang Geon, 1/31/877 - 7/4/943)創立的高麗國(Goryeo)取代。17年後,高麗國於935年併吞新羅國,翌年征服後百濟國,整個朝鮮半島均納入高麗國版圖。

自1231年開始,大蒙古國陸陸續續出兵攻打高麗國。歷經28年的軍民奮力抵抗,高麗國的統治者於1259年決定向大蒙古國稱臣。大元國(大蒙古國於1271年將國號改為大元大蒙古國,簡稱大元國)的國力於1350年代開始衰退。1356年,高麗國出兵收復北方失地,終止其與大元國的宗主藩屬關係。

高麗國武將李成桂(Yi Sŏng-gye, 10/27/1335 – 5/24/1408)於1392年發動政變,建立朝鮮國。1401年朝鮮國成為大明帝國的藩屬。日本太閤豐臣秀吉(3/17/1537 – 9/18/1598)於1592年派遣大軍入侵,計畫先拿下朝鮮,然後進攻大明。初期朝鮮軍隊在陸地上節節敗退,李舜臣(Yi Sun-shin, 4/28/1545 - 12/16/1598)指揮的海軍則在多次戰役中摧毀日艦,阻斷日軍後方補給。不久,大明援軍到達,日軍佔領下的農民亦紛紛起來反抗。日本、朝鮮和大明三方乃於1593年議和休戰,但日軍仍留在朝鮮半島南部。1597年,第二批日軍入侵。後因豐臣秀吉病逝,日軍於1598年全部從朝鮮撤出。

滿族於1636年在滿州建立大清帝國,嗣於1644年攻下北京,取代大明。原為大明帝國藩屬的朝鮮國改向大清稱臣。日清甲午戰爭於1894年7月25日爆發。約9個月後大清於1895年4月17日投降,簽署馬關條約,失去其與朝鮮的宗主藩屬關係。1897年10月12日,朝鮮國更名為大韓帝國。1905年11月17日,日本與大韓簽訂乙巳條約,大韓成為日本的保護國。日本嗣於1910年8月22日與大韓簽定日韓併合條約,併吞朝鮮半島。

在日治時期,大韓人民於1919年3月1日發動反日的「三一運動」。約有2百萬學生和市民參與以獨立為訴求的和平示威,但被日方鎮壓。流亡海外的獨立運動志士,於4月13日在中國上海成立「大韓民國臨時政府」,推選李承晚(Rhee Syngman, 4/18/1875-7/19/1965)為執政官總裁。另外,朝鮮共產黨人於1930年代初期開始在朝鮮半島北部及滿州進行抗日活動。後因受日方追擊,金日成 (Kim Il-sung, 4/15/1912-7/8/1994) 等人於1941年退入蘇聯境內。

為防止蘇聯於二戰後佔領整個朝鮮半島,美國依照「一般命令第一號」,指令駐留於北緯38度以北的朝鮮半島的日軍,向蘇聯遠東部隊總司令投降。駐留於北緯38度以南的朝鮮半島的日軍,向美國太平洋陸軍部隊總司令投降。

1945年8月9日,蘇聯紅軍攻入朝鮮半島北部;9月8日,美國陸軍在南部的仁川登陸。朝鮮半島南北部乃分別由美軍和蘇軍佔領。聯合國於1947年11月24日通過決議,提議透過全民投票成立一個涵蓋南北部的政府,但蘇聯反對。因此全民投票於1948年 5月10日僅在南部舉行。根據投票結果,大韓民國於8月15日在南部成立,李承晚當選首任總統。9月9日,朝鮮民主主義人民共和國在北部成立,金日成出任內閣首相。1950年6月25日,金日成派遣朝鮮人民軍攻入南部,引爆韓戰。在大韓民國軍隊節節敗退後,以美國為首的聯合國部隊於9月15日在仁川登陸,朝鮮人民軍被迫撤退到鴨綠江一帶。10月19日中國人民志願軍跨過鴨綠江協助北韓。經過反覆的拉鋸戰後,三方代表(聯合國部隊、朝鮮人民軍和中國人民志願軍)於1953年7月27日大致以38度線為界簽定停戰協定。

沒跟上獨立建國潮的台灣

自荷蘭(1624年)與西班牙(1626年)分別侵占南北台灣後,台灣人民先後受荷蘭、西班牙、鄭氏王國、大清帝國、日本帝國及蔣家政權的殖民統治。而台灣人民對外來統治者發動的抗爭亦不曾間斷。

日本帝國擊敗大清帝國後,依照馬關條約於1895年開始佔據台灣。在日本的高壓統治下,台灣人民初期採取武裝抗爭,後來則以政治、社會及文化運動為主。二戰期間,總督府推動皇民化運動,禁止台灣人民從事具有本土意識的各類活動。

二戰終結後,日本帝國支那派遣軍總司令官岡村寧次(5/15/1884 – 9/2/1966)依照「一般命令第一號」,於1945年9月9日在中國南京向蔣介石指派的代表遞交降書。因蔣介石要求在降書註明投降區域涵蓋台灣,蔣介石指派的陳儀(5/3/1883 – 6/18/1950)於10月25日在台北公會堂(後被改稱中山堂),將其署部第一號命令交與日本帝國第10方面軍司令官安藤利吉(4/3/1884 – 4/19/1946),由安藤簽署完成在台日軍的投降程序。表面上陳儀代表盟軍接受在台日軍的投降,事實上是代表蔣介石集團來劫收台灣。二戰的結束是殖民地人民脫離外國統治的良機,但台灣人民沒有獨立建國的準備,反而淪為與殖民地人民並無差異的「中華民國」國民。

1945年10月15日搭乘美國兵船來台的,是一群衣衫破爛、軍紀敗壞的中國士兵。他們上岸後就開始到處掠奪。在飽受蔣介石集團的橫行豪奪後,台灣人民於1947年2月奮起抗暴。但因準備不足,二二八革命志士於數日後被蔣介石派遣的援軍擊敗。蔣家政權在二二八期間進行的大屠殺,及其於1949年被中國共產黨擊潰退到台灣後以長期戒嚴施行的白色恐怖暴政,強化了台灣人民的民族意識。

從1950年代開始,台灣人民一方面進行獨立運動,一方面投入公職選戰。1979年12月10日,民主運動人士創設的美麗島雜誌社在高雄舉行世界人權日慶祝遊行活動,因警察對民眾噴射催淚氣而引起流血衝突。三天後軍警與情治單位展開大逮捕,民主運動人士計有152人被捕。事件發生後,海內外台灣人民全力聲援民主運動人士。政治抗爭動能加速成長,社會運動亦急遽展開。

在台灣人民抗爭的壓力下,蔣經國於1987年7月15日宣布解嚴。李登輝於1988年蔣經國去世後繼任總統,民主改革的進程開始逐步展開。然而民主改革並未終結中華民國。雖然自1996年開始,總統由公民直接投票產生,但其法源依據是中華民國憲法增修條文。歷次修憲的結果延長了中華民國的壽命,因此台灣仍是被中華民國劫收的託管地。

蘇聯解體與加盟共和國的獨立

1917年十月革命後,在原俄羅斯帝國(Russian Empire)境內建立了四個社會主義共和國:俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國(The Russian Soviet Federative Socialist Republic, R.S.F.S.R.)、外高加索蘇維埃聯邦社會主義共和國(The Transcaucasian S.F.S.R.)、白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國(The Belorussian Soviet Socialist Republic, The Belorussian S.S.R.)、和烏克蘭蘇維埃社會主義共和國(The Ukrainian S.S.R.)。這4個共和國嗣於1922年12月30日合組蘇維埃社會主義共和國聯邦(The Union of Soviet Socialist Republics, USSR),簡稱蘇聯(The Soviet Union)。之後陸續有9個共和國加入(入盟年註於國名之後):土庫曼(The Turkmen S.S.R., 1924)、烏茲別克(The Uzbek S.S.R., 1924)、塔吉克(The Tadzhik S.S.R., 1929)、哈薩克(the Kazakh S.S.R.,1936)、吉爾吉斯(The Kirgiz S.S.R., 1936)、摩爾多瓦(The Moldavian S.S.R., 1940)、愛沙尼亞(The Estonian S.S.R., 1940)、拉脫維亞(The Latvian S.S.R., 1940)和立陶宛(The Lithuanian S.S.R., 1940)。 而外高加索蘇維埃聯邦社會主義共和國則於1936年分成亞美尼亞(The Armenian S.S.R.)、亞塞拜然(The Azerbaijan S.S.R.)和喬治亞(The Georgian S.S.R.)3個共和國,因此蘇聯計有15個加盟共和國(union republic)。其中, 愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三個波羅的海(The Baltic Sea)國家,是在蘇聯與納粹德國於1939年簽訂互不侵犯條約後,被佔領而納入聯邦的。

蘇聯所採行的是一個以俄羅斯民族為中心、高度集中化的政治經濟體制。最高蘇維埃(Supreme Soviet)是其最高權力機關。共產黨壟斷所有權力和資源,排除任何反對勢力;由中央政府推動的計劃經濟抑制了地方政府和勞動者的主動創造力,而在分配上以犧牲人民的基本需求來維護上層權貴。其經濟成長非常緩慢,且因長期與美國的軍備競賽致使國家財力不成比例地投入國防預算,排擠了民生經濟。發生於1986年4月的車諾堡核電廠事故,對作業人員與附近居民的健康以及環境造成極大衝擊;其總損失估計高達2,350億美元,使蘇聯經濟困境雪上加霜。此外,蘇聯境內有100多個不同民族;中央政府以俄語為主要官方語言,並在重要職位安插俄羅斯人,激化了原已存在的民族矛盾。

1985年3月,戈巴契夫(Mikhail Gorbachev, 3/2/1931 -)出任蘇聯共產黨中央委員會總書記時,上述的各種問題已非常嚴重。他企圖以開放(glasnost)和改革(perestroika)來解決這些問題。但引進市場機制時,因缺乏配套,在價格固定的情況下生產者怕虧本而減少產量,致使分配問題更加嚴峻。而從1989年開始,初步的民主化引起各加盟共和國要求更大的自主權。此時各族群的民族主義逐漸復甦,加劇了中央和加盟共和國之間的衝突。立陶宛率先於1990年3月11日宣布獨立。3個月後,俄羅斯於6月12日聲明恢復主權;其他加盟共和國則全部於翌年脫離蘇聯。1991年12月8日,俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯3個斯拉夫共和國的代表簽署協議,成立獨立國家國協(Commonwealth of Independent States, CIS),同意採取共同的外交和國防政策。目前,除了喬治亞、烏克蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛,其他所有原蘇聯加盟共和國均參與獨立國家國協。1991年12月25日,蘇聯總統戈巴契夫辭職,翌日蘇聯最高蘇維埃通過決議終止蘇聯,維持了69年的蘇聯從此走入歷史。

蘇聯於1955年5月14日在波蘭華沙(Warsaw, Poland)與阿爾巴尼亞(Albania)、波蘭(Poland)、捷克斯洛伐克(Czechoslovakia)、匈牙利(Hungary)、 保加利亞(Bulgaria)、 羅馬尼亞(Romania) 和德意志民主共和國(The German Democratic Republic)7國簽訂華沙公約(The Warsaw Pact)。這個公約組織的成立目的是與由美國主導的北大西洋公約組織(The North Atlantic Treaty Organization)抗衡。後來阿爾巴尼亞因轉而尋求中國的援助,於1962年被逐出組織。透過華沙公約,蘇聯對其他6國的內政和國際事務有干預權力,因此這6國在國際上被認為是蘇聯的衛星國家(Satellite States)。1989年7月,戈巴契夫依照其改革政策,宣布蘇聯將不再干預這些國家的內政。在蘇聯解體之前,這6個國家已於1989至1990年間先後以公民抵抗方式推翻一黨專政,並脫離華沙公約組織。其中,僅羅馬尼亞經由武力革命才達成政權轉移。華沙公約於1991年7月1日正式終結。

經濟成長已明顯趨緩的中華人民共和國

中華人民共和國和蘇聯有許多共同點。他們都是世界大戰後誕生的社會主義大國。蘇聯建立於第一次大戰終結後的第四年,而中國則建立於第二次大戰終結後的第四年。建立於1949年10月1日的中國即將邁入70歲(比解體時的蘇聯多了一歲)。中國模仿蘇聯,採行以漢族為中心,一黨專政的政治體制,共產黨掌握所有權力和資源。1970年代末開始施行的社會主義市場經濟體制,將一部分領域開放自由競爭,藉以促進經濟成長;但同時導致區域發展不均衡、貧富差距擴大及環境嚴重污染的問題。

中國的經濟成長於2010年後已明顯趨緩,而人口老齡化、房地產泡沫化的壓力逐漸浮現。啟動於2018年的美中貿易戰使其困境更加嚴峻。貿易戰其實僅是美國正在進行的防阻中國策略之一。習近平(6/15/1953 -)於2013年3月14日就任國家主席後,積極對外擴張勢力。其主要策略包括一帶一路戰略的推動及南海爭議島礁軍事基地的修建。美國警覺到中國對外擴張的威脅後,即著手進行軍事和經濟的防中策略。在軍事上,美國力邀印度太平洋地區盟友在南海攜手捍衛國際航道航行自由。譬如,今(2019)年5月初,美國、日本、菲律賓和印度四國軍艦首次同時通過南海。經濟上除了徵收關稅,並聯合盟國禁用有構成國家安全風險的中國高科技產品,其中一項是可能被中國政府用於竊取情資的華為5G產品。

一帶一路戰略是透過貸款方式協助開發中的國家興建基礎建設,藉以消化中國過剩的產能與勞動力。已有不少接受貸款的國家陷入無力償還借款的困境。

圖博和東突厥斯坦

以漢族為中心的中國政府對圖博族(Tibetans)和維吾爾族(Uighurs)施行殖民統治及漢化政策,安排大量漢人移入圖博(Tibet)和東突厥斯坦(East Turkestan)。Tibet這個名稱可能是從阿拉伯語Thubbat等不同稱呼轉成的,西藏則是《大清歷朝實錄》於1663年開始使用的名詞。東突厥斯坦是19世紀俄羅斯學者取的名詞,新疆則是1884年大清帝國在此地建省所取的名稱。

圖博族和維吾爾族都有自己的語言,都曾建立過自己的國家。圖博族於第7世紀即已建國。雖於1244年被大蒙古國攻佔,但仍享有自治權。之後,大明帝國與圖博維持類似宗主藩屬關係。大清帝國於1724年建立駐藏大臣制度,加強對圖博人民的控制。大清滅亡後,圖博於1913年宣布獨立。中華人民共和國於1950年攻入圖博,翌年強迫圖博簽署「十七條協議」,明文表示同意圖博人民有實施民族區域自治的權利。之後中國不但不履行承諾,反而進行高壓統治。圖博人民自1950年代中期開始採取武裝對抗;1959年3月10日在拉薩(Lhasa)發動大規模抗暴運動,但被中國駐軍暴力鎮壓,達賴喇嘛(7/6/1935 -)出走印度。約有8萬多圖博人民追隨達賴,於1960年在印度北方的達蘭薩拉(Dharamsala)成立流亡政府(藏人行政中央,the Central Tibetan Administration)。目前流散的圖博人分佈在全球40多個國家。他們將3月10日訂為抗暴紀念日;60年來繼續不斷地抗爭,表面上是爭取自治,實質上是追求復國。

維吾爾族於第8世紀在鄂爾渾河流域(Orkhon River,位於現代蒙古國中北部)地區建立回鶻汗國(Uyghur Khaganate, 742-848)。回鶻汗國被葉尼塞吉爾吉斯族(Yenisei Kyrgyz)滅亡後,維吾爾族人分向南方與西方遷徙。移入吐魯番(Turpan)地區的維族於856年建立高昌回鶻王國(Uyghuria Idikut),但之後於1389、1680及1759年,相繼被東察合台汗國(Eastern Chagatai Khanate),準噶爾汗國(Zunghar Khanate)及大清帝國統治。 大清帝國滅亡後,維族反抗中華民國的殖民統治,在1933年11月12日成立東突厥斯坦伊斯蘭共和國(Islamic Republic of East Turkistan, IRET), 但立國不久即遭受中華民國駐軍攻擊,於1934年2月6日宣告終結。嗣後在蘇聯的協助下,維族於1944年11月12日建立東突厥斯坦共和國(East Turkestan Republic)。二次大戰即將結束時,蘇聯以不再支援維族交換中華民國同意蒙古獨立。東突厥斯坦共和國臨時政府因此被迫與中華民國簽訂協議,於1946年6月27日解散 。中華人民共和國建國後施行漢化政策,對維族進行高壓統治;於2014年開始推行「職業技能教育培訓中心」計畫(培訓中心其實是拘禁營),最多時有一百多萬的維族人民被關進拘禁營。數十年來維族人民持續發動抗暴行動。由多個流亡的維族團體聯合於2004年成立的世界維吾爾代表大會 (The World Uyghur Congress, WUC),是以透過和平方法爭取民族自決權為宗旨的非暴力運動組織。

香港

廣義的香港包括香港島、九龍半島、昂船洲及新界。第一次鴉片戰爭(1839 – 1842)結束後,大清帝國於1842年依照「南京條約」將香港島割讓予大英帝國。九龍半島及昂船洲係於1860年依照「北京條約」割讓。新界(九龍界限街以北至深圳河以南)則係以99 年為租借期於1898年依照「展拓香港界址專條」租借予大英帝國 。依照1984年簽訂的中英聯合聲明,香港於1997年7月1日成為中華人民共和國特別行政區。

在英國的治理之下,香港成為一個法治社會,人民享有自由,媒體不受限制,司法機構獨立、警察公正執法。中英聯合聲明規定香港生活方式50年不變。依照中國於1990年制訂的香港基本法,香港特別行政區實行高度自治,享有行政管理權、立法權、獨立的司法權與終審權。但香港於1997年成為特別行政區後,中國並不遵循基本法,因此多年來爆發數次大規模示威抗議。其中包括雨傘革命及反送中運動。

發生於2014年的雨傘革命是一場爭取選舉權利及民主的抗爭運動。其導火線是中國全國人民代表大會常務委員會通過的香港政改決定草案,大幅限縮港人選舉行政長官的權利,引發港人爭取「真普選」的抗爭。學生從9月22日開始進行為期一周的罷課行動。大規模的佔領中環行動則於9月28日凌晨啟動,直至12月15日主要佔領區才先後被警方清理。由於眾多示威者使用雨傘阻擋警察噴射的胡椒噴霧,街頭出現朵朵雨傘的畫面,媒體稱此運動為雨傘革命。

反送中運動是反對「逃犯條例」修訂草案運動的簡稱。因中國司法欠缺獨立性,「逃犯條例」修正草案若獲通過,被移送中國的嫌犯將得不到公平審判。今(2019)年5月,此項修訂草案在立法程序中發生激烈攻防,但行政長官卻計劃在6月12日將草案直接提交香港立法會大會如期二讀。憤怒的港人因此於6月9日發動大規模抗議遊行(見圖1)。之後,佔領立法機關、圍堵行政部門與警察總部、三罷(罷工、罷課、罷市)、國際機場靜坐、國際媒體刊登廣告等活動陸續進行。參與抗議的群眾包括各年齡層及職業。運動訴求從反送中演進到要求民主和自治。在已持續兩個多月的抗議活動中,港人充分展現迅速組織的能力,持續抗爭的毅力及採取激烈鬥爭手段的勇氣。活動訊息都透過網路流傳,收到瞬間傳播及身分保密的效果。

台灣人民需要更加打拼

當蘇聯面臨解體危機之際,1989年4月中國境內亦發生持續近2個月的民主運動。聚集在北京天安門廣場的示威群眾曾達一百多萬人。學生發起的絕食行動獲得中國各地四百多個城市的響應。雖然此波民主運動最後被血腥鎮壓,人民要求民主化的種子已深植人心。而在同時,圖博族、維吾爾族及港人的復國或民主運動能量持續成長。依賴數位監視系統嚴密監控人民的一黨專政體制,在經濟衰退的摧挫下必將加速崩潰;這將是中國境內大洗牌的契機,亦是台灣人民建國的機遇。

二次大戰後台灣人民因為沒有準備,沒跟上獨立建國潮。美國總統林肯曾說:「我會做好準備,總有一天我的時機會到」。我們無法創造機遇,但我們必須準備接受歷史機遇的召喚。不記取歷史教訓的人必將一再錯失機遇。盱衡內外情勢,台灣建國最理想的途徑是公投制憲及大規模群眾聚會。

辦理公投制憲之前必須做好宣導,透過對話及辯論,讓投票人認清台灣人和中國人的差別。台灣人民必須消除殖民地心態,提升台灣意識,加強建國意志與決心。目前仍有一些人受到假歷史的洗腦,患有嚴重理盲症。對他們來說,中國監視人民、迫害圖博族和維吾爾族的惡行,是合理的。我們必須努力清除假歷史。除了修改歷史課綱,政府的網站亦應全面檢視更正。譬如,外交部網頁仍聲稱:發布於1943年12月1日,提及「台灣、澎湖群島應歸還中華民國」的開羅會議新聞公報,係具有法律拘束力的條約協定。外交部的解釋完全否定了蔣介石的心內話。若開羅會議新聞公報具有法律拘束力,則親自參加開羅會議的蔣介石何必向他的心腹陳誠說清楚講明白:「台灣法律地位與主權,在對日和會未成以前,不過為我國一托管地之性質。」(參見王秋森,去殖民地化的工程應加速推動,太平洋時報,2018年2月1日)。

辦理公投之前,必要時可發動大規模群眾聚會提出訴求。譬如,去(2018)年10月20日,喜樂島聯盟在台北市舉行「全民公投反併吞」活動,有十多萬人參加(見圖2)。

當前台灣人民有兩條路可走:建立台灣共和國或維持一中現狀(維持蔣介石偽稱的中華民國政府,目前常被提出的中華民國台灣、兩岸、兩地、兩區、兩制、兩府等說法都以一中為前提)。但只要稍加思考就不難了解,維持現狀是一條死路。在中國步步進逼的情勢下,現狀是不可能維持的。試問三年來中國的文攻武嚇提升了多少?對台灣教育、宗教等各界的滲透加深了多少?以撕裂台灣社會為目標的攻勢強化了多少?去(2018)年韓國瑜高票當選高雄市長不是中國網軍及接受中國資助的併媒(併吞派媒體)以假訊息吹捧的結果嗎?三年的維持現狀政策已全面破功,試問此際若有人強調不要提出制憲建國,以避免撕裂族群,有可能阻止中國繼續撕裂台灣社會的攻勢嗎?試問此際若有人強調要繼續維持現狀來保台,有可能做到嗎?決定要安於現狀之前不妨想一想四年後的「現狀」會變成什麼樣?想要以維持現狀來防止被併吞,不但不可能維持現狀,最後還是逃不掉被併吞的命運。熱望開創未來的台灣人民只有一條活路可走:正面迎戰中國逐日升高的挑釁,啟動制憲建國的工程。台灣人民不應再自我設限,將自己鎖在維持現狀的盒子內思考;只有跳出盒子,在盒子外思考,才能開創未來。(作者 為 前國立台灣大學公共衛生學院院長)

圖2去(2018)年10月20日喜樂島聯盟在台北市舉辦「全民公投反併吞」活動。

圖片來源:https://newtalk.tw/news/view/2018-10-20/155513

|